Air du temps

REFLEXION SUR L'EVOLUTION DU MONDE

1er mai 2025

Vingt ans

Résumé :

Transférer les avancées scientifiques et techniques vers les entreprises et l’économie est d’un intérêt majeur pour la société du 21ème siècle. C’est le but du Pôle Mer Bretagne Atlantique créé voici 20 ans. Phil Monbet, directeur, nous dit tout sur le dynamisme des acteurs de cette aventure.

Figure 1.

Phil Monbet, directeur du Pôle Mer Bretagne Atlantique (crédit : PM)

L’une des forces du potentiel en sciences et technologies marines marin de l’ouest de la France (3000 chercheurs, ingénieurs et techniciens) réside dans sa capacité à fédérer les synergies entre les acteurs académiques (instituts de recherche, universités, écoles d’ingénieurs) entre eux et avec ceux des entreprises (grandes et petites). Faisant suite à l’émergence de l’Institut Universitaire Européen de la Mer (1998(1) ) ont ainsi été créés à Brest, l’Europôle Mer (2004(2)), Le Pôle Mer Bretagne (2005(3), le Labex Mer (2011(4)) et l’école universitaire de recherche ISblue (2019(5)).

Le Pôle Mer Bretagne Atlantique (PMBA) vient de fêter ses 20 ans.

https://www.youtube.com/watch?v=oF-jVKVBPeE

De concert avec son jumeau, le Pôle Mer Méditerranée (PMM), le PMBA joue un rôle majeur pour promouvoir l’innovation dans le secteur maritime. J’ai interviewé son directeur, Phil Monbet(6). Il a pris ses fonctions en 2022, dans la foulée de la direction de Patrick Poupon, sous la présidence d’Hervé Moulinier (Thales), de Dominique Sennedot (Naval Group), de Marie José Vairon (Thales) puis de Patrice Le Lourec (Thales). Il nous présente quelques-uns des faits marquant de cette belle aventure.

Paul Tréguer : Quels sont les objectifs des pôles mer ?

Phil Monbet : Il faut effectivement parler des pôles mer car le Pôle Mer Bretagne (devenu Pôle Mer Bretagne Atlantique), et le Pôle Mer Méditerranée ont été créés de concert en juillet 2005. Ils ont pour objectif de créer un cadre favorable à l’innovation dans le domaine maritime. Il s’agit d’innovation dans le domaine technologique, souvent « incrémental », mais pas que, les projets peuvent aussi être sur des innovations de « rupture ». Il peut également s’agir d’innovation « d’usage » par exemple dans le cas de certains projets avec des drones (voir ci-dessous).

Figure 2. Dans le cadre du projet MONITOR labellisé par le PMBA, est mis en œuvre un AUV de la société SEABER, capable d’opérer en mer jusqu’à des profondeurs de 300m avec des capteurs physiques chimiques et acoustiques (crédit : Erwan Amice, CNRS).

Pour créer ce cadre, les pôles mer font vivre des réseaux favorisant les interactions entre partenaires académiques et économiques, afin de monter des projets innovants et chercher des financements. Le réseau du PMBA est passé d’une centaine au départ à 450 adhérents. Il crée de l’animation à l’échelle des territoires à travers des événements comme « Happy blue » ou des « Blue days » afin de faire vivre les thématiques d’innovation et créer des rencontres entre les adhérents et l’écosystème. Pour progresser en économie, développer le « faire savoir », autant que le « savoir-faire », est devenu essentiel au 21ème siècle. Les pôles mer situent leurs actions au service des politiques publiques en relation avec les collectivités territoriales et l’Etat. Ils tiennent en particulier compte des grands axes de développement identifiés par les ministères, par exemple sur les schémas de décarbonation. C’est l’innovation au service d’un développement responsable, durable, compétitif et souverain.

PT : Depuis leur création en 2005 quelles ont été les principales étapes de leur évolution et de leurs moyens d'action ?

PM : Depuis leur création les pôles sont passés par différentes phases en fonction du degré d’engagement de l’Etat. La notion de « pôle de compétitivité à vocation mondiale », qui caractérise le PMBA à sa création est devenu obsolète, dès la phase 2. Aujourd’hui, dans la phase 5, l’Etat confie la gestion de la politique des Pôles aux régions, Bretagne et Pays de Loire donc, car le pôle mer initialement restreint à la Bretagne, s’est étendu à la Loire Atlantique par association en 2014 avec notamment Atlanpole à Nantes comme base ligérienne. Le projet d’extension territoriale à la Normandie ne s’est jamais concrétisé du fait d’autres projets proposés par le président de région Hervé Morin.

Les dépenses de fonctionnement du pôle sont assurées en premier lieu par les adhérents, mais aussi par des subventions de l’Etat, des régions (Bretagne et Pays de la Loire) et des Métropoles (Brest et Nantes). Le Pôle fonctionne également à travers un système de mise à disposition de personnels (animateurs thématiques, experts et relais territoriaux), à temps partiel ou complet, par les organismes membres du réseau.

Le financement des projets labellisés par les pôles de compétitivité vient des régions et/ou de l’Etat, initialement par le biais du fonds unique interministériel (FUI), mais maintenant à travers une multitude de guichets généralement opérés par BPIFrance et l’Ademe ou par la Commission Européenne. Ces financements participent à l’effort des projets de recherche et de développement (R&D) collaboratifs, c'est-à-dire qui associent généralement des entreprises aux organismes de recherche ou de formation.

À noter que depuis la Phase 4, tout en confiant la gestion des Pôles aux régions, l’Etat a réduit les budgets alloués de 50%. S’agissant du PMBA une convention a toutefois été passée avec le Ministère des Armées ce qui facilite l’accompagnement des projets duaux (civils et militaires).

PT : Pourrais-tu, à travers quelques exemples emblématiques, montrer le succès de la démarche du PMBA ?

PM : C’est un exercice difficile car de nombreux projets emblématiques couvrent nos six domaines stratégiques : défense, sureté et sécurité maritime ; naval et nautisme ; ressources énergétiques et minérales marines, ressources biologiques marines ; littoral et environnement marin, ports et infrastructures logistiques.

PT : N’y at-il pas un effort spécifique sur les drones, en pleine expansion au niveau international, tant dans les applications civiles que militaires ?

PM : Effectivement, sont en plein développement des drones marins équipés d’une intelligence augmentée tant sur leurs capacités d’autonomisation que sur de l’intelligence collective (quand ils opèrent en meutes). À noter par exemple le projet MONITOR (Micro-drone bIodiversité sous-marine) dirigé par Laurent Chauvaud de l’IUEM, en association avec l’entreprise SEABER de Lorient, pour la mise en œuvre d’un AUV (Autonomous Underwater Vehicle) qui peut opérer jusqu’à 300 m de fond pour contribuer aux études de biodiversité (Figure 2). Labellisé par le PMBA, ce projet a bénéficié de fonds FEDER gérés par la Région Bretagne et d’aides de la ville de Rennes et de Lorient.

Je donne également ci-dessous des exemples de projets labellisés par le PMBA montrant l’application du spatial dans le domaine maritime, et dans le cadre de la transition énergétique, du développement de la propulsion vélique soit pour les transports de marchandises soit pour celle de passagers.

Utilisation du spatial au service maritime

Cette utilisation intervient dans de nombreux projets, labellisés par le PMBA, agrégeant, autour de la startup rennaise SEMSOFT née en juillet 2009 sous l’impulsion de François Paulus, des partenaires comme Unseenlabs (Rennes), CLS (Plouzané), IRISA (Lannion), l’Ecole Navale (Lanvéoc) ou l’UBO (Labo LABSTIC à Brest). Les financements impliquent la Région Bretagne, voir les fonds européens FEDER.

Le projet CREDOC développe une solution automatisant le suivi et les contrôles effectués par les institutions financières sur le transport maritime de marchandises, pour lutter contre la criminalité financière, et pour garantir l’intégrité de la marchandise aux clients finaux. Le Projet NAIAD offre une solution permettant de prévenir et qualifier des activités illicites opérées sous couvert du transport maritime de marchandises (ex : contournement d’embargos, transbordement sauvage, trafic en tout genre, etc.). Le Projet TINILAU vise à détecter la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, dite pêche INN (Figure 3), avec des conséquences écologiques et socio-économiques désastreuses (voir Air du Temps du 1er février 2025).

Figure 3. Détection des pêches illégales (crédit : Commission européenne)

Développement de la propulsion vélique pour le transport des marchandises et des passagers

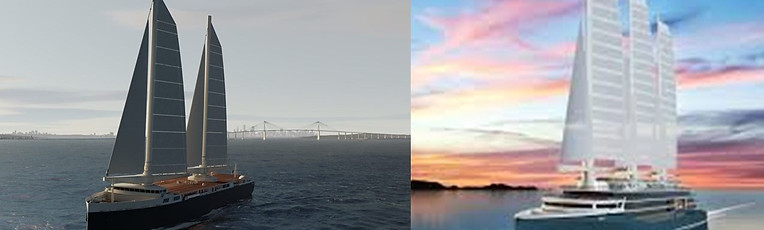

Figure 4: développement de la propulsion vélique pour le commerce ou le tourisme (crédits Neoliner et Chantiers de l’Atlantique)

La mise en œuvre de la propulsion vélique pour le transport de marchandises ou de passagers est en pleine extension. Les médias ont largement fait écho aux performances des voiliers cargo de GRAIN de SAIL, société basée à Morlaix(7), et de la compagnie TWOT(8) qui, initialement installée à Douarnenez s’est déplacée au Havre. En 2017, nous avons labellisé le projet NEOLINER de la société Neoline SAS, financé par BPI France et la région des Pays de Loire. Elle voit aujourd’hui sa concrétisation avec la construction du premier navire mise à l’eau en début d’année 2025.

Les projets de type SOLID SAIL visent à consolider le concept de voile rigide réalisée à partir de panneaux en composites articulés pouvant se plier sans action extérieure, sans faseyer, et dont la longévité – du fait de sa fabrication en panneaux composites – est quasi-infinie. Les Chantiers de l’Atlantique sont impliqués dans les projets SOLID SAIL MAST, DIGIT+, et JIBSEA qui bénéficient de l’aide de la Région Pays de Loire, et ou de l’ADEME. L’ENSTA-Bretagne pilote le projet SOLID SAIL 2.0 aidé par la Région Bretagne et les fonds FEDER. Quant à l’Ifremer, il pilote le projet PERFO avec le soutien des pays de Loire.

Figure 5. Le projet LINC BIOMER, piloté par l’Université Bretagne Sud, en coopération avec la Société Le Drezen, Ifremer, et ComposiTIC, conçoit des filets et cordages biodégradables en mer. Il est financé par France Filière Pêche, Fondation ENGIE (via Fondation UBS), Ocean Winds, et le CNPMEM.

PM : Dans un domaine moins technologique mais tout aussi important pour l’environnement et pour la mise en place d’une économie circulaire, je voudrais souligner la labellisation d’un projet qui implique la Société LE DREZEN (Pays Bigouden), visant à remplacer les cordages plastiques des chaluts et filets par des fibres naturelles (LINC BIOMER).

1. https://www-iuem.univ-brest.fr/

2. https://europolemer.eu/en/home.php

3. https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/

6. Philippe Monbet est docteur de l’Université de Bretagne occidentale. Sa thèse, intitulée « Comportement des métaux (cuivre, plomb et cadmium) dans un estuaire à fort caractère agricole; Bilan de masse. Cas de la baie de Morlaix », a été soutenue à l’IUEM le 8 mai 2001.